Fratelli di Pixel

I Bitmap Brother non sono stati solo esponenti di spicco dell’Amiga, ma gli antesignani di un mondo di concepire i videogiochi come opere d’arte Premessa: oggi chiude i battenti Prismo, rivista online di cultura sul quale questo articolo ha visto la luce e che oggi vi ripropongo per omaggiarne la chiusura. Prima di Wonderwall, prima dei ... Fratelli di Pixel

I Bitmap Brother non sono stati solo esponenti di spicco dell’Amiga, ma gli antesignani di un mondo di concepire i videogiochi come opere d’arte

Premessa: oggi chiude i battenti Prismo, rivista online di cultura sul quale questo articolo ha visto la luce e che oggi vi ripropongo per omaggiarne la chiusura.

Prima di Wonderwall, prima dei litigi tra i fratelli Gallagher, della rivalità con i Blur e le camminate di Jarvis Cocker, insomma prima del Britpop, c’era il Britsoft. Un fenomeno fondamentale per il mondo dei videogiochi, che vide emergere una generazione di sviluppatori britannici dotati di un gusto e una personalità unici, che con le loro creazioni resero l’Amiga 500 una macchina da gioco incredibile. Parliamo di nomi che chiunque abbia consumato joystick negli anni ’80 e ’90 conosce: da singoli designer — quali David Braben, Peter Molyneux, Rob Hubbard e Jeff Minter — a software house come Psygnosis, Gremlin Interactive, Team 17, Sensible Software e, soprattutto, The Bitmap Brothers.

Le condizioni che permisero alla scena Britsoft di prosperare furono uno di quei momenti della storia in cui tempismo e talento si incontrano a metà strada, portando i protagonisti di tali fortunate circostanze a creare qualcosa di unico e, a suo modo, irripetibile.

Il contesto storico, innanzitutto: nella seconda metà degli anni ’80 il mondo dei videogiochi era da poco uscito dal suo brodo primordiale fatto di sale giochi, grafica elementare e hardware poco performante. Così, mentre la capacità di calcolo cresceva e i prezzi dei personal computer si abbassavano, per la prima volta nella storia i giovani (se non altro alcuni di essi) potevano imparare da autodidatti a utilizzare i linguaggi di programmazione come forma di espressione. Salta subito all’occhio un parallelismo: così come vent’anni prima l’arrivo sul mercato di chitarre amplificate a prezzi accessibili contribuì in maniera fondamentale alla nascita di migliaia di gruppi che oggi sono nella Rock n’ Roll Hall of Fame, così la diffusione di computer come il Commodore 64, l’Atari ST e, appunto, l’Amiga crearono non solo una generazione di giocatori, ma soprattutto di sviluppatori. Spesso ci affanniamo a paragonare il mondo dei videogiochi e quello del cinema, ma la verità è che la pietra di paragone dovrebbe essere la musica.

L’aspetto più interessante di quest’epoca è che la zona di provenienza poteva realmente cambiare il modo in cui si programmava, e laddove oggi l’unica differenza rimasta è tra il “linguaggio” orientale e quello occidentale, all’epoca un programmatore inglese era differente dalla sua controparte tedesca, italiana, americana o russa. Non solo a causa dei diversi retroterra culturali, ma anche perché diversi erano i sistemi a cui si aveva accesso in ciascuna delle rispettive nazioni.

Salta subito all’occhio un parallelismo: così come vent’anni prima l’arrivo sul mercato di chitarre amplificate a prezzi accessibili contribuì in maniera fondamentale alla nascita di migliaia di gruppi che oggi sono nella Rock n’ Roll Hall of Fame, così la diffusione di computer come il Commodore 64, l’Atari ST e, appunto, l’Amiga crearono non solo una generazione di giocatori, ma soprattutto di sviluppatori.

Hardware differenti portavano a esperienze differenti, e la fortuna dei programmatori inglesi era di disporre da tempo di macchine di buon livello e di averle senza troppi problemi. Questo permise fin da subito alla scena locale di svilupparsi e di creare un ecosistema di programmatori che conoscevano l’hardware e si scambiavano opinioni e consigli, costruendo col tempo un vero e proprio “stile inglese” fatto di videogiochi molto curati dal punto di vista visivo e saturi di idee innovative.

Al di là di questo, va però detto che fare il programmatore di videogiochi restava comunque un’attività amatoriale: tanta passione, poche risorse, grande spazio agli autodidatti. L’approccio non era molto diverso da quello del punk: prendi un computer e fai qualcosa, l’improvvisazione era la norma. Tuttavia, a differenza dei musicisti, gli sviluppatori erano spesso personaggi anonimi nascosti dietro a editori che avevano tutto l’interesse ad assumersi i meriti e a mantenere segrete le identità dei propri dipendenti, il tutto in linea con la tradizione (mai del tutto abbandonata, va detto) secondo cui chi scrive il codice è fondamentalmente un impiegato.

Una sorta di alienazione dal processo produttivo, questa, che però andava sempre più stretta ai diretti interessati e che portò molti di loro a sviluppare diverse forme e tentativi di emancipazione. Oltreoceano, per esempio, si assistette alla fondazione della Electronic Arts di Trip Hawkins, che si pose come una realtà a metà tra un’azienda informatica e un’etichetta musicale, in cui il talento e la creatività dei singoli erano incoraggiati e talvolta perfino ostentati. Nel Vecchio Continente questi stessi desideri presero forme lievemente diverse e generalmente più in linea con le tradizioni culturali locali, pur mantenendo sempre uno spirito di rottura col passato.

In tal senso, l’esperienza dei Bitmap Brothers è la più interessante di tutte.

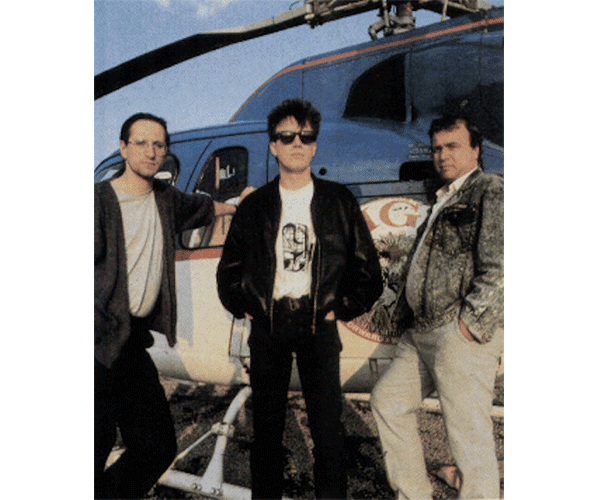

Il nome ha un significato molto semplice: il Bitmap e l’immagine che nasce unendo i pixel, Brothers perché non erano solo un gruppo di programmatori, bensì un vero e proprio sodalizio artistico di persone — negli anni circa una sessantina — accomunate, oltre che dai gusti, anche dall’etica professionale e personale. Fondato nel 1987, il gruppo vede la luce in un periodo stimolante, ma anziché ossequiare la tradizione, Eric Matthews, Mike Montgomery e Steve Kelly consacrano le loro esistenze a combatterla. Innanzitutto, a differenza di chi li ha preceduti, credono nell’aspetto autoriale dei videogiochi e nel rispetto per chi scrive il codice, pertanto antepongono la qualità del prodotto finale al pedissequo rispetto dei tempi di sviluppo. Coerentemente, anche la loro strategia comunicativa si pone agli antipodi dello standard del settore: per esempio, sono tra i primi a organizzare press tour in cui invitare la stampa di tutta Europa, e spesso si fanno immortalare in contesti fino ad allora riservati alle rock star. Nella loro fotografia più famosa si vede il trio che posa spavaldo vicino a un elicottero privato, con tanto di Ray-Ban, giacca di pelle ed espressione di chi sta prendendo il mondo per le palle.

La potenza di quello scatto è ancora oggi fortissima (poco importa che l’elicottero fosse di Robert Maxwell, magnate che all’epoca possedeva il gruppo del Daily Mirror, in cui rientrava la Mirrorsoft/Image Works, che all’epoca pubblicava i loro giochi), tant’è vero che i Dennaton Games, i geniali sviluppatori di Hotline Miami, ne tengono appesa una gigantografia nei loro uffici. Col senno di poi, si può dire che esso simboleggia non solo l’attitudine personale di tre individui, bensì anche e soprattutto una rara capacità di inserirsi all’interno della cultura pop dell’epoca, sfruttandone stilemi e riferimenti per riproporli in modi inaspettati.

Un ottimo esempio di queste capacità è Xenon 2: Megablast, pietra miliare degli shoot’em up a scrolling verticale: il sottotitolo cita infatti l’omonimo pezzo hip hop del 1988 di Tim Simenon, alias Bomb the Bass, che viene campionato nella colonna sonora e che a sua volta è ispirato alla colonna sonora del carpenteriano Distretto 13: le brigate della morte. Non è esagerato dire che buona parte dell’identità e del successo del gioco si deve proprio a questa ibridazione tra mondi formalmente diversi, ma che in realtà si sovrappongono più di quanto si creda: il pubblico di Simenon e dei Bitmap Brothers è infatti composto da figli di un mondo che sotto un apparente piattume (la famosa superficialità del decennio Reaganiano o, in questo caso, Thatcheriano) crea nuovi riferimenti culturali attraverso i videogiochi, il rap, la musica elettronica e i primi blockbuster. Quei ragazzi sono sì avidi consumatori, ma al contempo sono persone attente alla qualità, perfettamente coscienti dei propri gusti e in grado di cogliere le suggestioni interdisciplinari delle diverse sottoculture dell’epoca.

Con Xenon e il suo seguito, nonché il primo Speedball, i Bitmap gettano dunque le basi della loro filosofia: non è solo questione di bella grafica, di colonna sonora potente o di gameplay rifinito nei dettagli, ma della comunicazione dell’insieme di tutte queste cose, possibilmente in una confezione che renda giustizia a questo “nuovo” e strano medium. E se sul versante prettamente artistico i Nostri ammiccano ad altri ambienti artistici relativamente di nicchia, sul piano commerciale non si fanno problemi a sfruttare con intelligenza i mezzi a loro disposizione: sempre Xenon ha il suo momento di fama televisiva quando il programma britannico per ragazzi Get Fresh, una sorta di BimBumBam albionico, ospita un concorso in cui i bambini possono chiamare da casa e comandare l’astronave urlando i comandi nella cornetta: un esperimento che oggi sembra assurdo e passé almeno quanto chiamare qualcuno da una cabina a gettoni, ma che all’epoca emana il fragrante profumo del futuro.

Ecco, il futuro: per quanto importante, le intuizioni mediatiche dei Bitmap Brothers rischiano di far passare in secondo piano le loro competenze tecniche, quando in realtà sotto questo aspetto la loro grandezza ricorda un’altra grande software house nata suppergiù nello stesso periodo: id Software. In entrambi i casi ci troviamo infatti di fronte a persone capaci di spingere la macchina al limite, di portarla a fare cose che nessuno fino a quel momento credeva possibile; e se nel caso di id Software l’etica hacker, la voglia di condividere il proprio software e l’essersi trovati alle soglie dell’era multiplayer col prodotto giusto faranno il resto, nel caso dei Bitmap Brothers è invece una visione artistica incredibile e la cura maniacale nel rifinire i loro giochi a renderli immortali.

Per esempio, un titolo come Cadaver potrebbe passare per un titolo indie moderno che omaggia l’era dell’Amiga, e lo stesso si può dire di Speedball 2: Brutal Deluxe, forse il momento più alto raggiunto dallo studio di Wapping.

https://www.youtube.com/watch?v=h_oW6AOXkdE

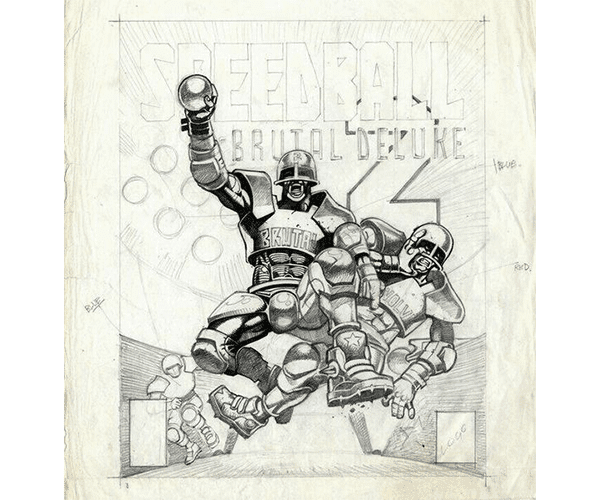

Schizzo preparatorio per la box art di Speedball: Brutal Deluxe.

Reinterpretazione del classico sport futuristico violento à la Rollerball, il canovaccio parla di un team, i Brutal Deluxe, composto da perdenti, talenti inespressi e giocatori mediocri che deve diventare i più forti della lega. Le meccaniche base sono semplicissime — fare gol nella porta avversaria cercando di eliminare fisicamente gli avversari — ma sono solo la struttura portante di un gameplay ben più complesso fatto di moltiplicatori di punteggio, miglioramento della squadra, mercato e strategie avanzate: meglio potenziare prima un attacco in grado di sostenere la lotta contro il portiere avversario o una difesa che mandi KO le prime linee nemiche? E se la soluzione fosse un buon centrocampo in grado di recuperare palla, sfruttare i moltiplicatori e supportare in entrambe le fasi di gioco?

Simili dinamiche oggi possono sembrare scontate, ma nel 1990 i videogiochi avevano appena iniziato a trasformarsi in qualcosa di più di semplici conversioni digitali dei giochi da tavolo più conosciuti; erano una strana creatura dalle molte teste, ansiosa di provare, sperimentare e guadagnarsi il rispetto dei suoi pari e della critica. Sbagliare era facilissimo, quasi inevitabile, eppure Speedball 2 era — ed è tutt’oggi — un gioco così perfetto che ogni successivo tentativo di modernizzazione è naufragato miseramente.

Inoltre, Speedball 2 è il titolo che definisce una volta per tutte il marchio dei Bitmap Brothers e la cifra stilistica di John Coleman e Dan Malone: una grafica pulita, un gusto tutto particolare nel trattare i pixel, che li spoglia della loro spigolosità e dà all’immagine una morbidezza e un livello di dettaglio mai visto prima.

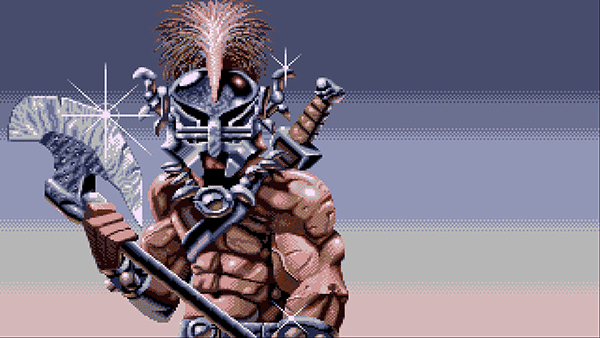

Il successo del gioco è tale che Kelly, Montgomery e Matthews si rendono conto che il rapporto di collaborazione con la Imageworks Maxwell comincia a star loro stretto; da tempo non sono più disposti a stare dietro le quinte mentre qualcuno tiene discorsi di accettazione al posto loro o, peggio ancora, impone l’ultima parola sui loro prodotti. Pertanto usano il capitale accumulato per fondare — nella diffidenza dell’epoca legata ancora al crollo dell’impero Atari — Renegade Software, la loro società di publishing, inaugurandola nel 1991 con il seminale Gods. Essendo quest’ultimo il loro primo grande gioco in doppia veste di sviluppatori ed editori, decidono di fare le cose ancora più in grande del solito e, oltre alla consueta attenzione alla qualità del gameplay, si avvalgono di collaboratori di lusso: la colonna sonora è curata da John Foxx, cofondatore ed ex membro degli Ultravox (già autore del tema principale di Speedball 2), mentre per la copertina si affidano a Simon Bisley, artista di estrazione musicale che nello stesso periodo farà apprezzare per le il suo lavoro su Lobo, il personaggio più “contro” dell’universo DC.

Il gioco, ricordato oggi soprattutto per la sua difficoltà, è un action/platform sulla falsariga di Turrican e Contra virato in chiave mitologica, in cui il muscoloso protagonista deve attraversare livelli labirintici uccidendo i nemici ed evitando numerose trappole; nulla di concettualmente nuovo, forse, ma che brilla per il level design, il dettaglio visivo e, soprattutto, per una IA in grado di adattarsi all’abilità del giocatore per offrirgli sempre una sfida degna (e questo nel 1991!). Nonostante l’irragionevole livello di sfida Gods è un successo, e le cronache dell’epoca raccontano di persone che alle fiere di settore si inginocchiano di fronte al trio dei Bitmap Bros con una venerazione che oggi farebbe eccitare persino Hideo Kojima.

Il sobrio protagonista di Gods, anche noto come il nonno di Kratos.

Il riscontro è tale che i Renegade non solo possono proseguire nella loro avventura indipendente, ma addirittura consentono loro di stringere un sodalizio con la Sensible Software di John Hare, altro sviluppatore di qualità che gli cederà i diritti di pubblicazione del rinomato Sensible Soccer, ampliando così il loro parco giochi e garantendo loro sufficiente liquidità per lanciarsi in un altro grande progetto: The Chaos Engine. Con uno stile grafico e una visuale dall’alto che ricorda Speedball 2, unito a meccaniche simili a quelle dello storico Gauntlet, il gioco esce nel 1993 e si fa notare per la consueta qualità e per la trama, ispirata a La macchina della realtà di Gibson e Sterling. Amiga Power lo definisce l’undicesimo gioco più importante di sempre per Amiga, mentre la conversione per Mega Drive vince il Best Action Game nel 1994.

Ma a metà degli anni ’90 si palesa il paradosso creato dal modus operandi dei Bitmap Brothers: (anche) grazie ai loro eccellenti titoli il mondo dei videogiochi sta diventando qualcosa di enorme, con un numero crescente di utenti che anela a giocare a titoli sempre più belli e innovativi, ragion per cui il Mercato© — preso atto del giro di soldi — inizia a plasmarsi su un modello di produzione in serie. C’è bisogno di giochi sempre più belli in sempre meno tempo, insomma, e da qui nasce la necessità di creare catene di montaggio: esattamente ciò che il trio aveva combattuto. In un bellissimo libro di Random Memory Books dedicato al trio di Wapping, Tom Watson, co-fondatore di Renegade, descrive il loro impatto con le prime avvisaglie di questo futuro: passeggiando di fronte a una vetrina in cui erano esposte delle copie di Wing Commander III (titolo vagamente ispirato a Star Trek e Guerre Stellari, che faceva ampio uso cutscene e attori reali, tra cui lo stesso Mark Hamill), uno dei tre commentò: “[…] Ma il gameplay fa schifo! A quanto pare, venne fuori che non era importante”.

Insomma: l’epoca in cui la grafica avrebbe pesato quanto e forse più del gameplay stava nascendo, e con essa dinamiche di produzione (semi)nuove che avrebbero reso la filosofia dei Nostri impraticabile. Quelli sono gli anni in cui sviluppare un videogioco comincia a costare molto, e dal 1994 il ciclone PlayStation ha iniziato a cambiare le regole del marketing e del linguaggio videoludico, rendendo l’Amiga una bella cosa del passato. Sono anche gli anni in cui il 3D comincia a creare uno spartiacque tra cui lo sa usare e chi no, e molti faticano nella transizione, Bitmap Bros inclusi. Lo dimostra il caso di Z, gioco di strategia il cui sviluppo era cominciato nei primissimi anni ’90 in parallelo con lo storico Dune II (Westwood, 1992), ma che avrebbe visto la luce solo nel 1996, oramai fuori tempo massimo per competere con l’erede di Dune, Command & Conquer. Sebbene oggi il titolo sia stato rivalutato per una serie di pregi — prime fra tutte alcune meccaniche di gioco che in parte anticiparono quelle dei MOBA — all’epoca l’accoglienza di pubblico e critica fu tutt’al più tiepida.

In molti si chiedono se alla base di questo relativo insuccesso, che comunque segnerà di fatto la fine del periodo di gloria dello studio inglese, non vi fosse il ficcanasare della Time Warner, che l’anno precedente aveva rilevato il marchio Renegade in cambio di una somma enorme di denaro, ma forse la spiegazione è molto più semplice: l’ecosistema produttivo stava cambiando, e chi non era in grado di adattarsi ne subiva le conseguenze a prescindere dalla stima di cui aveva goduto fino a poco tempo prima. Del resto, quello videoludico è un grande meccanismo che guarda sempre avanti e trasforma gli idoli del passato nella statua dell’Ozymandias, ed è altresì probabile che i videogiochi sarebbero diventati un business milionario anche senza il trio di Wapping. Ma la storia non si declina al condizionale, e le iterazioni di Xenon, Speedball e di The Chaos Engine, nonché Cadaver e Gods, dimostrano una costante crescita artistica e voglia di mettersi alla prova, con risultati che hanno reso l’Amiga una delle migliori macchine da gioco di sempre.

Prima dei bilanci milionari, degli attori in motion capture e dei press tour a cinque stelle c’erano comunque loro: un gruppo di persone geniali che decisero di trattare con rispetto ciò che sapevano fare, e poco importa che il gruppo si sia sciolto da tempo e che solo uno dei fondatori si occupi ancora di videogiochi (Eric Matthews lavora con Sony e ed è citato nei ringraziamenti di The Last of Us). La loro parabola — e quella del Britsoft tutto — meriterebbe ben più di un semplice accenno storico, ed è un peccato che si sia esaurita cadendo vittima del gigantismo dell’industria videoludica: per esempio, negli stessi anni, Psygnosis (quelli di Shadow of the Beast) furono inglobati da Sony, mentre i Bullfrog (Syndicate e Populous, tra gli altri) entrarono a far parte della “collezione” di studios di Electronic Arts.

Oggi, seppur con molte differenze, il mercato dei videogiochi sta vivendo una situazione simile a quella che affossò la filosofia dei Bitmap Brothers. Kickstarter, Steam e i social hanno reso molto più accessibile il procedimento che passa da una buona idea a un buon videogioco, e le major guardano a queste piccole produzioni come idee interessanti su cui fare profitto, e spesso acquisiscono piccoli team salvo poi smembrarli e farne ciò che vogliono.

È proprio in tempi come questi, quindi, che guardare ai Bitmap Brothers non è solo una mera questione di nostalgia, ma un modo per ricordarsi che un altro modo di concepire videogiochi è sempre possibile.