E anche questa edizione del Festival della canzone italiana ce la siamo tolti dalle palle. Il nostro commento tra meme e realtà.

L’altra mattina, tra la rasatura settimanale e lo shampoo mi sforzavo di cercare un tema dominante per descrivere quest’edizione del Festival di Sanremo.

È stata un’esperienza faticosa, ho guardato nel baratro lasciando in sottofondo la playlist creata appositamente su Spotify con le canzoni in ordine di uscita delle prime due serate e una manciata di brani collaterali che ho buttato dentro perché sì.

Ad un certo punto, grossomodo a metà della lunghezza complessiva parte Aiello, il ragazzo incazzatissimo che urla alla telecamera e quindi al mondo il suo giramento di palle emotivo, passando alla storia come meme con Sesso e Ibuprofene. E qui ho avuto l’illuminazione: quando deve essere pessimo un festival di Sanremo per farti sentire la mancanza di Aiello?

Però appunto, mettendo in fila tutte le cose in un confronto all’americana tra Festival, questo non è brutto. Quello dell’anno scorso era brutto. Fiorello imbarazzante, i discorsi a grana grossa che fanno accapponare la pelle fatti dai soliti quattro boomer e dalle loro ridicole prese di posizione passatiste. Sempre fuori orario, che ad un certo punto svacca tutto come uno che si sente libero di mangiare a sbafo perché tanto il pantalone da cerimonia è già schiattato, tra l’ilarità generale, e quel senso del ridicolo è liberatorio, da un certo punto di vista. Per non parlare di quella fregola, quel friccicore da atto eversivo di festeggiare mentre fuori imperversa la Morte Rossa.

No, quest’anno non è un brutto festival. È peggio. È stato un festival mediocre e questa è la cosa peggiore che può capitare ad un festival di Sanremo.

Perché la mediocrità, al contrario della bruttezza, pialla tutto, annulla qualunque consistenza, omogenizza il bello e il brutto in un pastone fluido dove i singoli ingredienti, quelli buoni e quelli brutti, si mescolano tutti insieme solidali ma digeribili, in una narrazione che punta a includere tutti, a fare felici tutti, a spegnere sul nascere le possibili idee di polemica.

E in missione per conto di Dio ancora una volta Amadeus, nel ruolo dell’araldo del convenzionale, il cavaliere della Tavola del Conformismo, armato di cerchio e di botte.

Fiorello? Certo, ma una sola sera, così non dobbiamo ammettere che è bollito e poi una donna di colore, un personaggio non binario, l’attrice che ha rappresentato effettivamente tanto per la narrazione dell’abilismo e in conclusione la Ferilli, la parte buona del nazional popolare che capisce quando ci sono argomenti sui quali non mettere bocca e monologa sullo stare al proprio posto.

Un festival dove c’è posto per tutti a patto che tutte le polemiche e i lati più aspri delle minoranze vengano lasciati fuori da quel grande palco che è la società civile.

Non c’è lotta, non c’è polemica, ogni resistenza è inutile.

Come se la rivoluzione di quel famoso aforisma di Mao in apertura a Giù la Testa fosse effettivamente un pranzo di gala. Peggio, un festival di Sanremo.

E a chi non sta bane, chi cerca di portare un messaggio, una mano a bloccare il gomito, l’altra sul collo e ad una parola di troppo parte la presa vulcaniana. Ops, si è svenuto, sarà l’emozione, avanti il prossimo cantante in gara.

Superata l’incapacità dell’anno scorso di decodificare il presente, Sanremo 22 decide che se non può capirlo il presente deve arrivare a riscriverlo.

Non c’è niente di più triste di un giovane che non provoca, un giovane vecchio che vuole solo sedersi al tavolo dei grandi come premio per come sta al suo posto e mangia tutta la minestra che gli viene messa davanti. “Guardate che ometto. Il Sesso Occasionale di cui parla in realtà è perché non vuole farlo.”

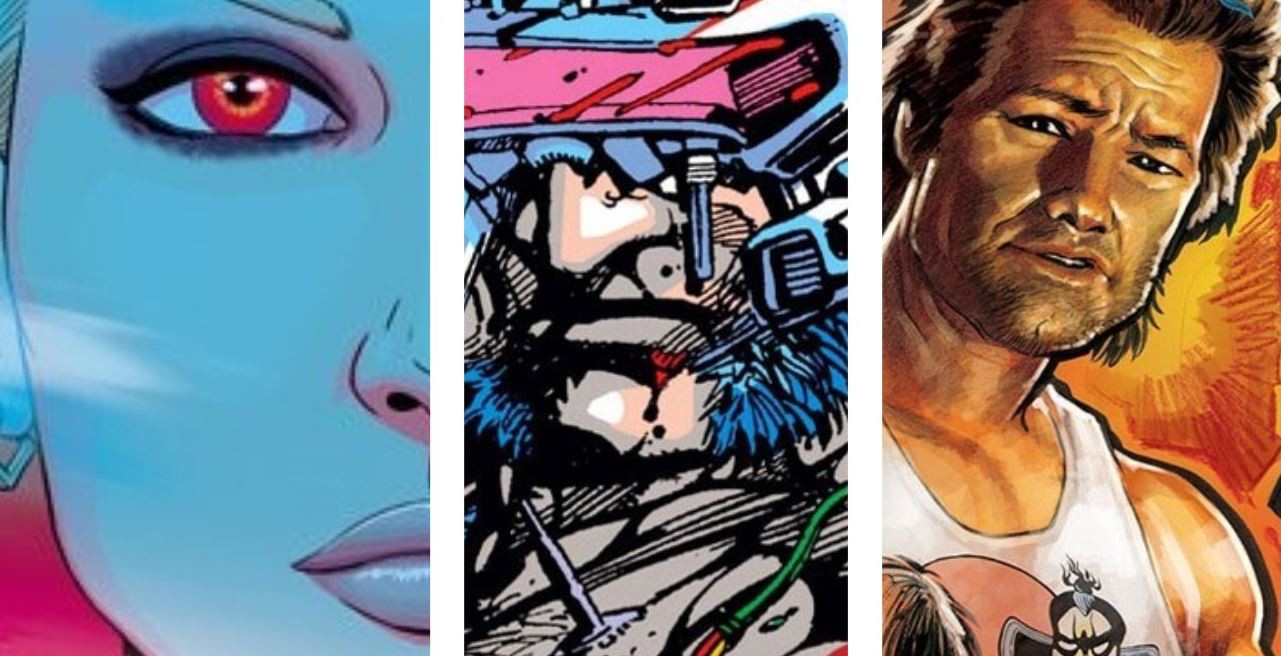

In queste cinque serata di noia profonda, l’unico ad aver capito la natura assolutista di Sanremo è stato Grignani durante la serata delle cover. Sì, Grignani è la cosa più simile a Il Comico di Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons. Sul palco per duettare con Irama al quale spesso i meme lo hanno accostato, si presenta in palesi condizioni pessime, sbaglia tutto, la strana parodia di una rockstar, eyeliner e occhiaie, l’esibizione somiglia a quella dei salaryman giapponesi ripresi su Shibuya meltdown.

Porge il cappello alle prime file, ma non come saluto o rispetto, no, a mendicare spicci a quel sistema che lo ha masticato e poi sputato via in quelle condizioni e che adesso lo espone nel suo momento peggiore: questo capita a chi viola le regole. Sembra dire “una volta ero uno di voi”. E in un momento di lucidità pare letteralmente voler tentare la fuga imboccando il corridoio centrale solo per poi essere placcato da una attempata signora in completo leopardato. Dichiarerà in seguito “l’ultimta cosa che ricordo è che correvo verso la porta, cercavo un passaggio per tornare indietro, ma la Signora vestita da leopardo disse “Rilassati, qui siamo preparati per accoglierti, puoi fare il check-out quando vuoi, ma non potrai mai lasciarci!”

E più ci penso, più questo Festival di Sanremo è la stessa metafora transgenerazionale di Ghostbusters Afterlife: i vecchi che senza i giovani sono destinati a morire da soli, i giovani che da soli non sono capaci di costruire niente e che per forza devono omologarsi sotto l’ala delle generazioni precedenti che gli insegnano come essere funzionali ingranaggi del sistema che se si comportano bene vengono anche mandati in gita all’Eurofestival (e il nostro amore è ai titoli di coda).

Ogni resistenza è inutile.