Perché sentiamo il bisogno di raccontare l'apocalisse?

Attraverso la narrativa abbiamo descritto l'apocalisse innumerevoli volte: guerre atomiche, invasioni aliene e altro. Ma perché lo facciamo?

Perché sentiamo il bisogno di raccontare l’apocalisse? Nel corso degli ultimi cento anni abbiamo rappresentato la fine del mondo talmente tante volte, da aver tracciato quella sottile linea rossa fra realtà e finzione.

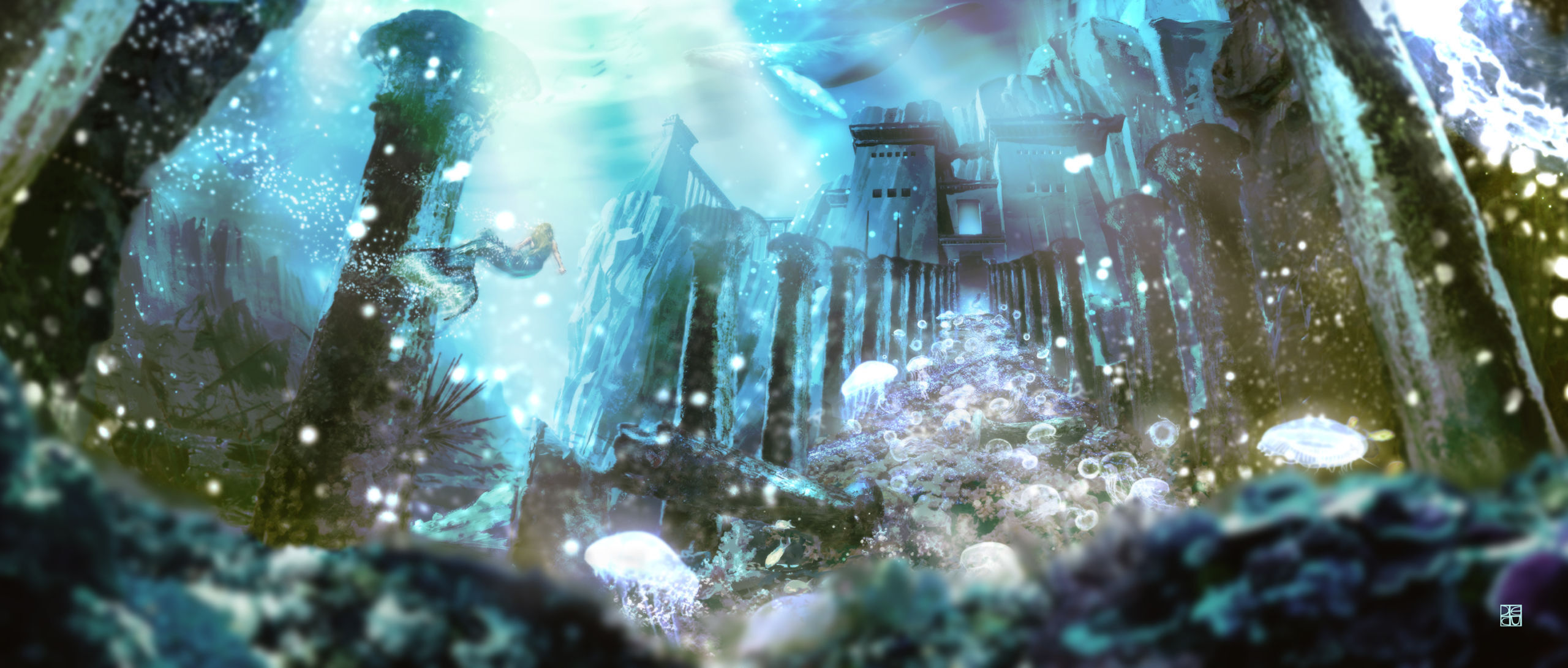

La fine dei tempi ha rappresentato un forte valore filologico sin da quando, in tempi antichi, era la religione a definire dove e quando sarebbe finito tutto. Ma quand’è che questa sviluppa un vero e proprio valore narrativo? Conti alla mano, è l’ottocento la culla della moderna fabula catastrofica, il cui capostipite è rappresentato da The Last Man della nostra amata Mary Shelley. Datato 1826, The Last Man racconta di una violenta peste che si abbatte sull’umanità in un futuro ipotetico. L’identità storica, qui rappresentata dalla piaga, rappresenta il fattore apocalittico che funge da palinsesto per poter narrare una storia che parla di uomini, donne e sentimenti.

Nella narrativa apocalittica, il sopracitato fattore catastrofico, non si limita mai a rappresentare il decadimento di una civiltà, ma ne approfitta per disaminare tutti quei valori, istinti ed emozioni, che l’umanità non ha mai avuto il dispiacere di provare, più o meno.

Nel corso del ‘900, l’intero pianeta ha sperimentato gli effetti della guerra globale; conflitti che andavano profondamente a sradicare secoli di concetti e convinzioni militari. L’enorme meccanizzazione della guerra, così come l’introduzione di quegli armamenti che oggi definiremo “non convenzionali”, hanno catalizzato in profondità la creatività di tutti coloro che, a partire dal mese di agosto del ’45, si svegliarono nella consapevolezza atomica. Proprio il secondo conflitto mondiale, con tutti i suoi orrori e con tutte le sue innovazioni, generò la nascita della fiction apocalittica; idee e concept che si coadiuvarono immediatamente con un florido panorama sci-fi in piena Golden Age.

La capillare diffusione di fenomeni editoriali pulp come Amazing Stories o Weird Tales, contribuirono enormemente alla diffusione di tematiche simili, pubblicando storie che sfumavano da asteroidi, alieni invasori e guerre nucleari. Dopotutto ai tempi a Berlino, carri armati americani e sovietici si salutavano al checkpoint Charlie. Centinaia di autori si alternavano con racconti e novelette con la speranza ultima di trasformarsi in fenomeni editoriali; ciononostante, ciò che definiva e accomunava la mediocrità di molte di quelle storie, era la grande superficialità con la quale si impiegava l’argomento. Descrivere banalmente la catastrofe tramite i suoi effetti e le sue esagerazioni, senza coinvolgere l’unico elemento che conta davvero: l’umanità. Al di là della retorica maccartista che accomunava molte di quelle pubblicazioni, nel periodo compreso fra gli anni ’30 e gli anni ‘50, furono numerose le opere che riuscirono a imporsi.

The Day of the Triffids di John Wyndham ne è un bellissimo esempio. Una spettacolare pioggia di meteore, poi un’improvvisa cecità di massa, infine loro, i trifidi, forme di vita arboree coltivate dall’uomo nonostante la potenziale pericolosità. L’Inghilterra è in preda al caos, tuttavia, in questa cornice catastrofica, l’autore riesce ugualmente a includere tematiche sensibili che esulano, seppur non troppo indirettamente, dall’espediente catastrofico. Sfruttamento, isteria e persino l’eutanasia vengono coinvolti in uno scritto pubblicato nel 1951; un periodo certamente non accomodante per il trattamento di tematiche simili.

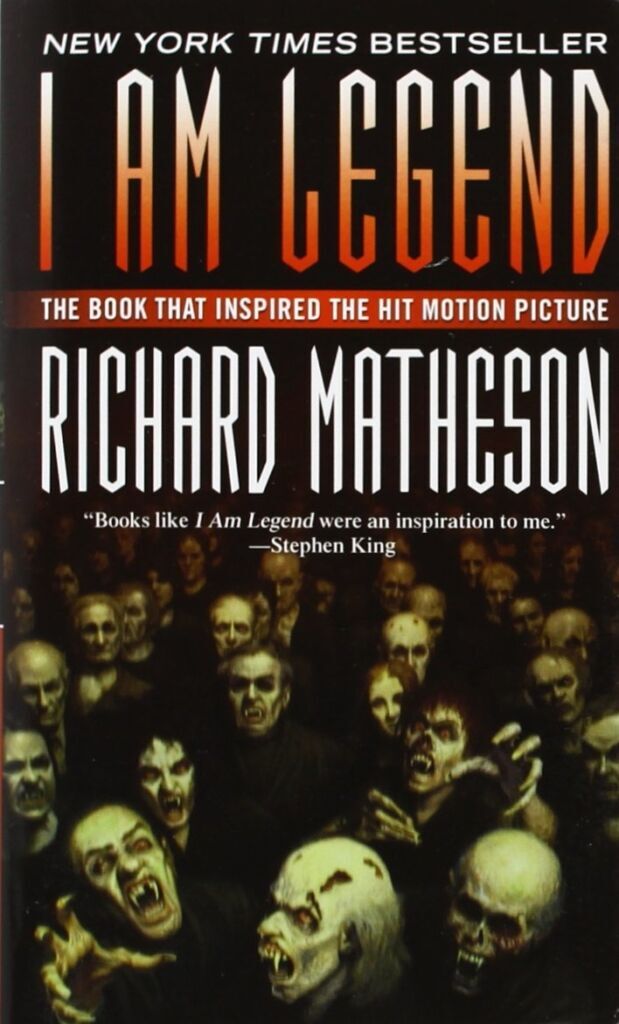

Gli anni passano e numerosi scritti si alternano. Richard Mattheson nel ’54 pubblica I Am Legend, opera seminale dal valore inestimabile, che rappresenta l’apripista per un nuovo modo di concepire l’apocalisse: essere soli, completamente soli. In un mondo in cui una pandemia ha trasformato ciò che restava dell’umanità in vampiri, un uomo sopravvive con una bottiglia in una mano e un paletto nell’altra. Vivere con sé stesso, con la consapevolezza di non avere più nessuno e di essersi trasformato in un qualcosa di mitologico. Perché nella terra venuta dopo l’apocalisse, la sua eredità è spettata a loro, ai vampiri, non all’uomo. È il suo essere un umano a renderlo quello che è: una leggenda fra i vampiri.

Esistono rapporti indissolubili persino dinanzi a una catastrofe globale, come quello fra padre e figlio. il grandissimo Cormac McCarthy nel 2006 pubblica The Road, una storia che vede coinvolti padre e figlio in un’America sconvolta da qualcosa di apocalittico. Un romanzo cupo, brullo ma forte di sentimentalismi primevi che emozionano il lettore in più di un’occasione. L’apocalisse sancita nel romanzo, non ferma il tentativo di un genitore intento a garantire qualcosa, qualunque cosa, al proprio figlio. La consapevolezza di doverlo far crescere in un mondo devastato, privo di ogni bellezza, ma colmo di barbarie indicibili. Un mondo empio, che farebbe quasi desiderare di non viverlo; tuttavia il legame con il piccolo va ben oltre questo desiderio, vedendo proprio in lui la speranza del futuro.

Perché sentiamo il bisogno di raccontare l’apocalisse? Forse perché attraverso essa abbiamo modo di disaminare il comportamento umano in una situazione estrema, oppure perché cerchiamo di immaginare la fine del nostro moderno e apparentemente idilliaco stile vita. Quello che posso dire è che, al di là delle ragioni, raccontando l’apocalisse finiamo per raccontare di noi stessi, le persone che vivono quei mondi invivibili; fantastichiamo, distruggiamo e ricostruiamo. Se c’è qualcosa che questi drammatici giorni mi hanno fatto capire è che, in fin dei conti, il fascino di queste letture risiede lì, nell’immaginare la crisi nella speranza di non doverla vivere.