Count Zero: postumi di cyberpunk

Il secondo capito della trilogia dello Sprawl di William Gibson porta le vicende dei Cowboy della Matrice verso una inaspettata direzione spirituale, tra manifestazioni divine e multimiliardari in cerca della vita eterna.

Nella giungla di rumore bianco causata dal lancio globale di Cyberpunk 2077 una quantità spropositata di voci si è levata nell’internet intasando la comunicazione dei social con un fuoco incrociato di pareri, opinioni più o meno legittime o condivisibili, schierate in fazioni tra chi lo ama, chi lo odia, chi si pone a metà strada tra le due fazioni e quindi scompare nel fumo della battaglia e chi, con un tweet fa vibrare le onde gravitazionali del mercato azionario che si dimostra sbalorditivamente volatile quando si parla di tech.

Possiamo tranquillamente dire che le vicende legate al gioco sono per certi versi più cyberpunk del gioco stesso e che ci raccontano come viviamo, in effetti, in un mondo molto più simile al cyberpunk stesso.

Ma non il cyberpunk del gioco, con le sue luci, il suo misto di vaporwave e protesi potenziate, quanto più a quello che William Gibson, tra i padri fondatori di questo ramo della fantascienza, ha immaginato con le sue opere.

E tra le voci della battaglia tra le fazioni di Capolavoro e Merda che infuria sull’internet si è lavata inevitabilmente anche quella di Gibson in persona per allontanare il gioco dai suoi lavori.

Niente di strano o veramente nuovo.

Volendo mettere un ordine mentale in questa folla di riferimenti, una esegesi di riferimenti minima, Cyberpunk 2077 discende dal gioco di ruolo quanto il gioco discende dalle opere letterarie non solo di Gibson, ma anche di autori coevi che subivano la fascinazione di questo emergente mondo tecnologico.

Ad ogni passaggio il bacino di opere si è ampliato inglobando riferimenti visivi e tematici derivativi che non erano compresi nel nocciolo iniziale fino ad arrivare al minestrone di Cyberpunk 2077, se vogliamo un terminale ultimo rilevante, nel quale coesistono felicemente la moto di Akira, artigli mantide e connessioni neurali.

Il gioco di Cyberpunk 2077 si distacca non poco dall’opera di Gibson e lo scrittore ci tiene a prenderne le distanze.

In parte è una questione prettamente estetica, in quanto le opere di Gibson sono quanto più lontane da fenomeni successivi come Nostalgismo e Vaporwave. L’operazione estetica di Cyberpunk sembra ammiccare più ad una linea temporale futura nella quale la nostalgia degli anni 80 non ha mai smesso di tenere banco, un futuro che non si distacca molto dallo sprawl losangelino, la cosiddetta "città generica" o dalla chiassosa Electric Town di Akihabara

I Progetti o lo Sprawl, la stessa Chiba, non sono modello di città esistenti, quanto più esasperazioni di un aspetto specifico replicato per una quantità indefinita di spazio a creare veri e propri nonluoghi completamente privi di tratti distintivi unici.

Le città reali raccontate da Gibson invece sono molto più contestualmente realistiche e in alcuni casi conservano tratti lasciati inalterati dal tempo, basti pensare a come viene raccontata Parigi, o l’Europa in genere come un continente estremamente inerte alla spinta urbanistica delle metropoli americane o orientali.

La seconda differenza grossa è la rappresentazione della Matrice, che non è il nostro internet ma una complessa allucinazione collettiva, quasi un piano d’esistenza alternativo, nel quale si muovono spiriti e orrori, dove le banche dati delle grosse compagnie sovranazionali sono indistinti solidi fluttuanti e luminosi avvolti da ICE protettivi. I cowboy della console si muovono attraverso di essa volando come puro spirito in questo spazio assente, molto più simili a proiezioni astrali.

È una realtà allucinatoria, alternativa alla materia, completamente svincolata da qualsivoglia feticismo l’hardware e tutto frutto della connessione sinaptica tra cowboy e console: i deck, oggetti indefiniti privi di schermo ma ad interfaccia neurale, i migliori perfettamente rispondenti agli input inviati dal cervello.

Qui dovrebbe starci un'immagine della Matrice ma non riesco a trovare in internet un'immagine che si avvicina all'idea che mi sono fatto della Matrice, e questo forse è anche il bello della prosa di Gibson.

C’è chi gli dà a William Gibson del vecchio boomer ed in parte è vero.

La sua fantascienza ha un qualcosa di incredibilmente analogico e le sue conoscenze estremamente dettate dal tempo che ha vissuto e non credo che a livello di teoria pura i suoi racconti possano essere presi a modello per spiegare il complesso sviluppo che ha avuto la tecnologia e internet dagli anni 80 ad oggi. Siamo piuttosto di fronte a complesse metafore che possono essere applicate anche alla realtà che ci circonda, se non fosse estremamente limitante.

Neuromante è un’opera complessa e allo stesso tempo un indiscusso capolavoro del genere fantascientifico. La sua forza maggiore è nell’aver sapientemente sfruttato archetipi vecchi in un contesto nuovo creando qualcosa di nuovo. Molly e Chase sono archetipi ricorsivi nella narrativa ma che ricontestualizzati e riraccontati che da quel momento in poi diventano altro.

Da Molly discende il Comandante Motoko Kusanagi di Ghost in the Shell e Alita: il guerriero diviso tra la sua natura umana e cibernetica in bilico tra freddezza professionale e umanità.

Chase darà al termine cowboy un senso tutto nuovo pur essendo un ladro talmente abile da essersi spinto troppo in là da non poter più tornare indietro, vittima di un passato al quale non può sfuggire perché intimamente intrecciato con il suo essere.

Non si dimentica il primo contatto con Neuromante.

Una di quelle cose che fissano nella mente un ricordo in modo indelebile. Io ero a Barcellona, avevo appena finito di leggere un libro di Evangelisti su Eymerich (vai a sapere quale) e ricordo esattamente cose come la temperatura e l’umidità dell’aria, la sensazione della notte catalana, il tono delle luci che illuminavano Plaza de Catalunya contrapponendolo alle descrizioni del cielo di Chiba.

La serata andò avanti e da lì in poi ricordo poco, ma non per ragioni esterne di alterazioni chimiche, quanto piuttosto a confronto di quella narrazione straniante quanto potente tutto diventa indistinto e sbiadito, perso tra altre sere che hanno avuto svolgimento simile.

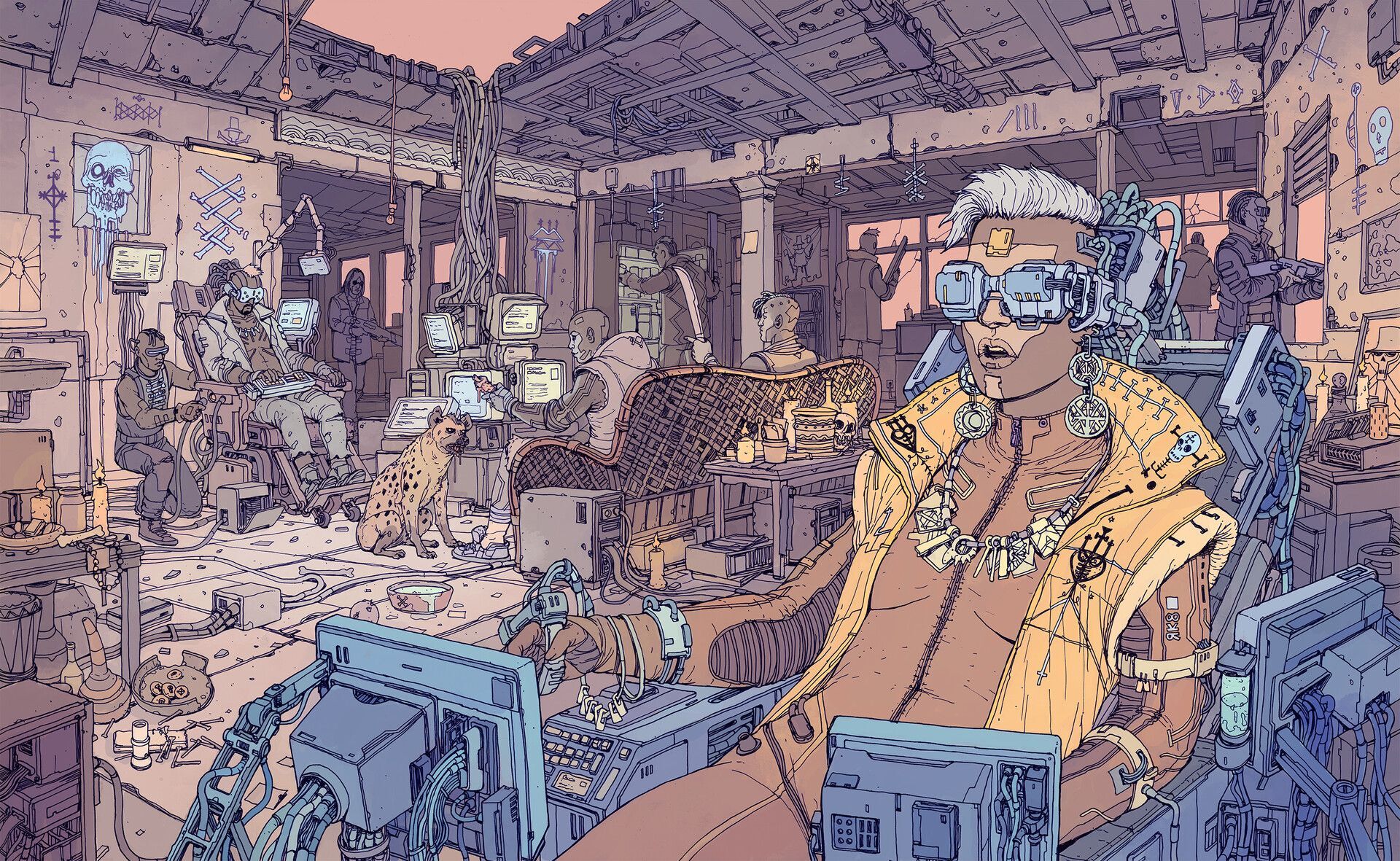

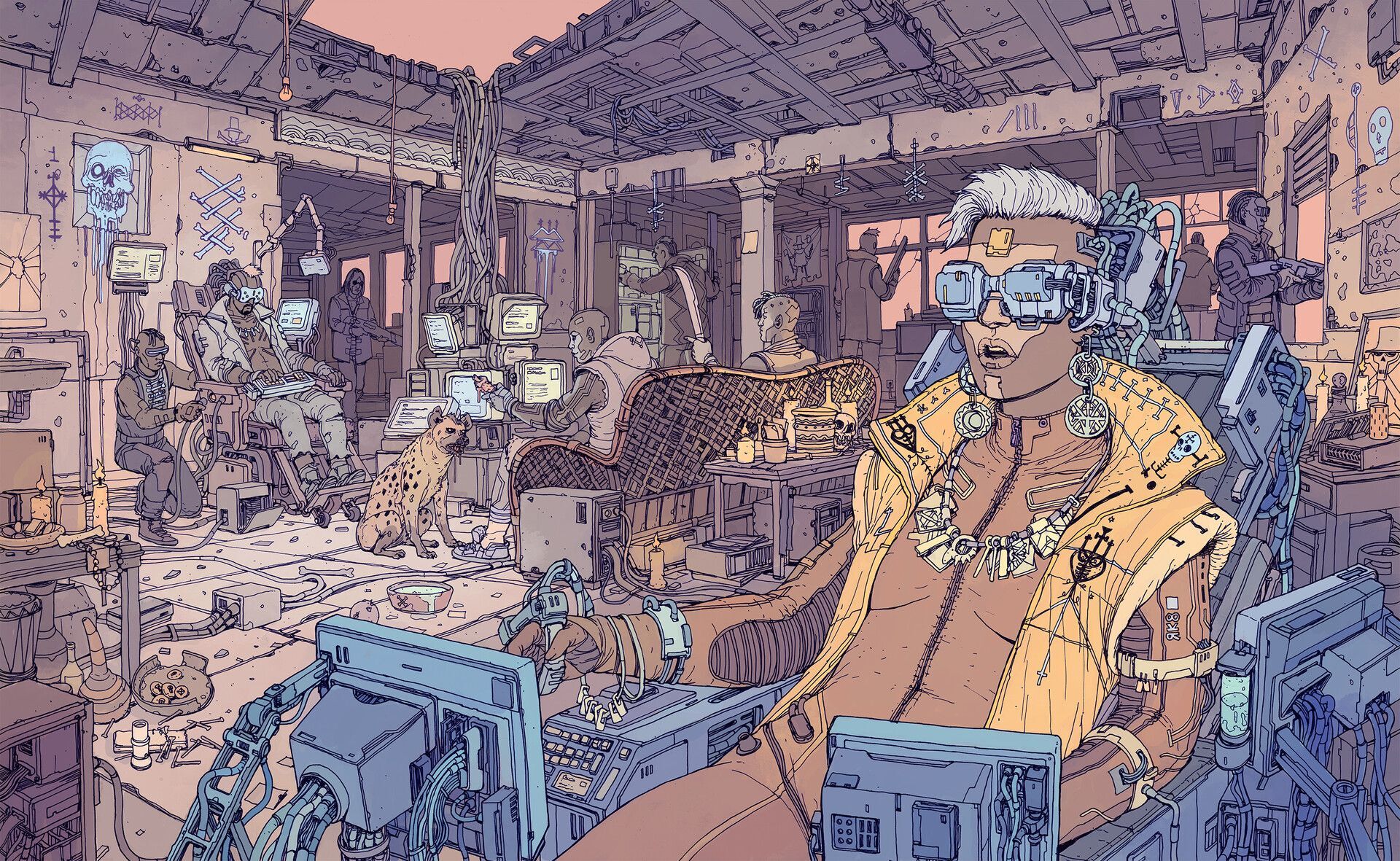

Count Zero, da noi tradotto col discutibile "Giù nel Cyberspazio" è, in qualche modo, un racconto più accomodante, è una narrazione più ordinata, procede per punti di vista ben distinti dove ogni personaggio rappresenta un’aspetto dell’opera e del mondo creato da Gibson. Un giocatore di ruolo potrebbe serenamente riconoscere nei tre personaggi “classi” o professioni comuni al gioco di ruolo.

Abbiamo Turner, il Solo, completamente ricostruito dopo un’esplosione, e la sua missione di estrazione di uno scienziato, Mitchell, da una multinazionale, che quindi si muove nel variopinto mondo dei professionisti a contratto e della guerra tra multinazionali.

Bobby, alias Conte Zero, il cowboy della tastiera alle prime armi, infilatosi in una situazione più grande di lui che rappresenta un perfetto punto di vista per il lettore che viene introdotto al mondo della Matrice e al suo sottobosco culturale.

E poi c’è Marly, una figura che nel panorama della fantascienza è costantemente messa ai margini del racconto: di professione critica d’arte, verrà assunta di Virek, misterioso magnate fantamiliardario per indagare su misteriosi oggetti d’arte, le Scatole (à la Joseph Cornell), contenenti oggetti apparentemente in ordine casuale ma che provocano nell’osservatore un senso di struggente bellezza simile al sublime.

Personaggi che vengono attratti dallo sprawl come se forze gravitazionali agissero su di loro ma dettate non dalla terra quanto dal volume di denaro, dalla quantità di persone accalcate nel posto dove la barriera che separa il mondo materiale dalla Matrice si fa più sottile, quasi logorata dalla quantità di connessioni.

A differenza di quello che si aspetta dopo aver letto La Notte che Bruciammo Chrome e Neuromane, il cyberpunk di Count Zero è quasi più “ordinato”. Aiuta sicuramente seguire personaggi che non essendo Cowboy bruciati dalla Matrice cosicché le descrizioni del mondo sono meno sinestetiche e lo sprawl è solo in parte lo scenario dove i personaggi si muovono.

Il deserto americano, Parigi, sono luoghi molto più “ordinari” e, seppure inseriti in un contesto sci-fi, non sono pieni delle suggestioni alterate di Chiba City.

Proseguono i discorsi iniziati dalle sue prime opere sulla la natura dell’essere umano, il rapporto con l’arte, con il divino, ma l’esposizione di questi temi, presi singolarmente i punti di vista, è parziale. Non c’è possibilità per questi anti-eroi di ricostruire una chiara linea degli eventi, non sono onniscienti e questa sensazione di spaesamento resta al lettore che, conoscendo le vicende di Neuromante e gli altri punti di vista, ha un quadro più completo della situazione, e pure con ciò c’è una piacevole sensazione di indeterminazione, come se le vicende uscissero dai margini del racconto. Uno spicchio di una realtà complessa dove non è detto che tutte le parti vadano al loro posto correttamente.

Per certi versi, per me profondo hater dell’infobombing, è un valore aggiunto ed è incredibilmente piacevole non trovare un “capitolo spiegone” che spezza il ritmo della narrazione con un personaggio che non parla più nel libro ma al di fuori di esso ad uso e consumo del lettore.

Tra i temi che emergono dal romanzo spicca in posizione predominante quello della contrapposizione tra incarnazione e trasumanazione.

Da un lato le entità che vivono nella Matrice operano costantemente per avere un corpo con il quale agire nel mondo sensibile a loro precluso, dall’altro abbiamo Virek disposto a qualsiasi cosa pur di fuggire alla gabbia di carne e fluidi che è diventato il suo corpo nonostante tutto il denaro del mondo su cui può contare. Una tale quantità di denaro da permettergli di aggirare stati, compagnie multinazionali e addirittura ad astrarlo dalla condizione umana, eppure impossibilitato a compiere quell’ultimo passo per liberarsi dalla sua prigione tumorale.

I tumori che incatenano Virek sono per Angie Mitchell biochip ingegnerizzati in modo tale da connettersi alla Matrice senza ausilio di deck, in una sorta di ghiandola pineale cyberpunk.

In questo quadro fanno la loro apparizione i seguaci del vudu a sottolineare la profonda connessione che c’è tra cyberpunk e spiritualità.

Le manifestazioni delle intelligenze artificiali che interagiscono con i cowboy vengono assunte a divinità dalle persone più sensibili alla tematica, così diventano la Voce di Dio per qualcuno che si assume quasi un ruolo liturgico nel preservare un frammento della vecchia residenza dei Tessier-Ashpool.

Altri, mossi da un diverso sentimento religioso, rivedono in queste entità che sono andate oltre i vecchi idoli del Vudu, i Loa. Così qualcuno diviene il Baron Samedi, Signore dei Cimiteri, Papa Legba, Signore dei Sentieri, e Damballa.

Durante i riti vudù è normale che queste entità possiedano i partecipanti alla cerimonia per agire nel mondo materiale e i posseduti prendono il nome di Cavalli (mentre il Loa rappresenta quindi il Cavaliere).

È estremamente affascinante quindi come una religione così “esotica” accetta e tenga in grande considerazione le persone che vengono scelte dai Loa mentre agli occhi di personalità più pragmatiche, il cowboy bruciato che si rinchiude nel suo eremo orbitante e che sente le Voci anche al di fuori della Matrice diventa un pazzo.

Count Zero aggiunge un tassello affascinante, espandendo il mondo di Neuromante incorporando al suo interno tematiche complesse.

Mi sono posto la domande sul se fosse fruibile come romanzo a se, estrapolato dal resto della trilogia e la risposta è sufficientemente positiva. Gli eventi di Neuromante sono vicende in background ma non sono indispensabili alla comprensione di questo romanzo, che quindi è tutto fuorché autorifereferenziale.

Trovo anche che per i punti di vista e location scelte sia quasi più accessibile di Neuromante, caratterizzato invece da una prosa ricercata nell’unire termini gergali e neologismi, la trama di più difficile decifrazione e personaggi dall’agire criptico.

Neuromante era un’esperienza impattante e indelebile di cui Count Zero rappresenta un hangover, la fine dell’esaltazione e il ritorno alla lucidità, come Bobby che si risveglia dopo la crisi sul pavimento della sua camera.