Abby ed Ellie, il difficile ritratto dell'essere umano

Abby e Ellie, un conflitto che va ben oltre le vicende di The Last of Us 2. Rappresentazione, umanità e tensione scatenano un'intima domanda.

C’è un problema. Un problema di mentalità, è evidente. Ci illudiamo che qualcosa stia cambiando. Che noi stiamo cambiando – nella percezione, nell’uso delle parole, nel modo in cui vogliamo apparire nella sfera pubblica – ma non è così. Siamo ancora impreparati a gestire il cambiamento, soprattutto quando si tratta di un medium come il videogioco, che è stato prerogativa – leggasi proprietà esclusiva, prego – di una fetta (molto) ristretta di pubblico per diversi anni.

Proprio in quel mezzo, sembra paradossale, che si nutre con voracità di quel senso di immersione e di empatia che il giocatore stabilisce con il suo avatar. Proprio in quel videogioco che fa dell’interpretazione e della performance – in un modo molto simile al teatro – uno dei punti di maggior contatto con i suoi utenti. Dare la possibilità a tutti di sentirsi qualcuno, interpretare qualcuno o, più semplicemente, essere rappresentati. Eppure, a quanto pare, la rappresentazione è ancora oggi un lusso per pochi eletti, possibilmente per «maschi bianchi ed eterosessuali». La via da seguire è (ancora una volta) quella di fossilizzarsi su determinati stilemi e archetipi che permettano all’utente di non ritrovarsi disorientato. I cambiamenti fanno paura, confondono, e in alcuni casi arrivano persino a sfociare nell’odio più estremo e ingiustificato. Quanta amarezza.

È da circa un mese e mezzo che tento di elaborare e di dare forma a quel mix di emozioni che mi ha lasciato dentro The Last of Us: Parte II. Avrò buttato giù questo pezzo almeno una decina di volte, in cui nella maggior parte dei casi risultava solo uno sterile esercizio di stile senza alcuna anima. Mi perdevo in chiacchiere superflue per evitare di andare a fondo alle questioni che il gioco ha portato in superficie, che mi hanno smosso dall’interno.

Perché lo ammetto, ci sono molti aspetti di questa Parte II che hanno messo profondamente in discussione il mio io interiore, le mie «credenze» entusiastiche sul modo in cui le donne nei videogiochi vengono accolte oggi dal pubblico. In altre parole, mi ha spinto a pormi delle domande non solo sui temi che il gioco dei Naughty Dog affronta, ma soprattutto sul modo in cui io mi sono approcciata a questo prodotto, l’ho percepito, focalizzandomi in particolare sul mio rapporto con le due protagoniste, Ellie e Abby (va bene, dai, oramai non è più un segreto – Mike, mi gioco il jolly “Spoiler”).

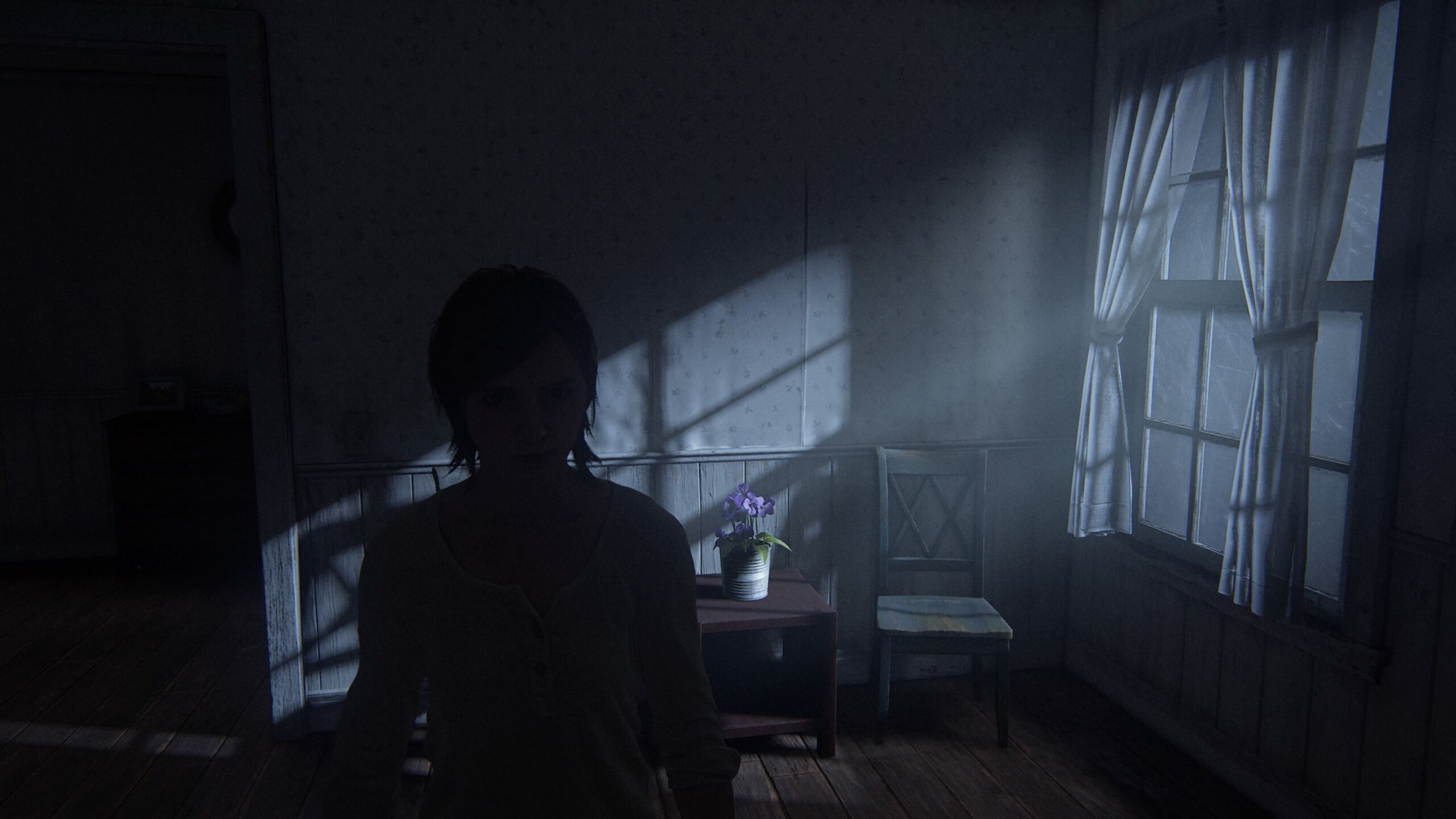

Non lo nego, a conclusione di The Last of Us: Parte II ero devastata, mi è mancata letteralmente l’aria. Da un lato perché ero stremata a livello emotivo, ma dall’altro perché ho dovuto combattere contro un demone più difficile da tollerare: quello di provare un certo fastidio per Ellie, ma anche qualcosa di positivo per Abby. Il capovolgimento dei piani, delle mie certezze, di quegli standard narrativi che mi hanno sempre dato sicurezza e quella bussola necessaria per muovermi all’interno di un racconto, sono improvvisamente collassati, si sono dissolti nel nulla.

L’eroina del primo e di buona metà del secondo gioco si stava lentamente opacizzando, allontanando da me; le convenzioni in termini di rappresentazione, con cui negli ultimi anni sono stati tratteggiati i personaggi femminili nei videogiochi, sono diventati d’improvviso superflui. Ellie era ancora una volta riconducibile ad un archetipo, quello dell’anti-eroina, con cui scendere a patti narrativi. Era leggibile, decifrabile, afferrabile. Era più facile maneggiarla, comprenderla. Ma Abby? In quale categoria posso collocare Abby Anderson? E da qui il tormento: odiare o amare Abigail?

Abby è il personaggio meno stereotipato, meno imbrigliato in etichette prestabilite, più «reale» e più concreto che si trova nel gioco. È quello più umano, passatemi il termine; e con «umano» non intendo compassionevole, ma semplicemente vero, con tutto il suo pesante bagaglio di pregi e difetti.

Ciò che rende così difficile da assimilare nel suo personaggio in prima battuta, ma al tempo stesso anche così potente, è la sua «imperfezione»: un’imperfezione che si muove tra l’abbandono di un gusto estetico più convenzionale fino al modo in cui si comporta per quasi tutto il gioco. Ciò che destabilizza è il suo modo di agire, così imprevedibile, così inaspettato…così umano, appunto. Cede alle pulsioni, torna sui suoi passi, urla, piange, ama, chiede pietà, dimostra compassione. È tutto così incredibilmente in equilibrio nel suo squilibrio.

Maledetta Abby, è stato un po’ come guardarsi dentro. Che è esattamente ciò che non piace a molti giocatori – ma in generale, si potrebbe estendere questo discorso anche a tutti gli altri. Perché giochiamo, in fin dei conti? Per vivere avventure? Vero. Per «staccare il cervello» dalla routine quotidiana? Vero anche questo. Ma soprattutto, noi giochiamo per interpretare qualcun altro, soprattutto se quel qualcuno è migliore di noi o può fare cose che noi, nella vita reale, non possiamo fare. Nel videogioco tutto è concesso: è un mondo virtuale, impalpabile, che scompare non appena premiamo il tasto di spegnimento sul PC o sulla console. Noi non giochiamo per rivivere la quotidianità, giochiamo anche un po’ per sfuggirne, in fin dei conti.

Ed è per questo che Abby, ancor più della lesbica Ellie (su cui poi torneremo), ha generato conflitto. Abigail trascende quelle categorie in cui siamo abituati ad incasellare i personaggi di un racconto, è lontana da quello stato di grazia che talvolta infondono in noi i protagonisti di una storia. Già il fatto che per noi giocatori risulti impossibile definirla antagonista o protagonista ad un primo impatto rende evidente quanto la sua essenza sia complessa. Abby è quello che siamo e che non vorremmo mai essere in un videogioco: incazzati, fragili, alla disperata ricerca di affetto – in altre parole, ancora una volta, difettosi. Umani.

E da qui una riflessione sul modo in cui, in tutti questi anni, il videogioco ha lavorato sul concetto di rappresentazione di cui si parlava in apertura. E non parlo di rappresentazione di genere/classe/etnia – in questo caso, infatti, ci addentreremmo in un discorso molto complesso, che andrebbe analizzato più a fondo in un approfondimento separato – ma di come, dalla sua nascita a oggi, si sia lavorato troppo sull’idealizzazione di certi personaggi.

Alle origini del videogioco, questo processo è giustificabile dal fatto che, a causa dei limiti tecnici insiti nel medium, ricorrere a certi archetipi narrativi era il modo più rapido per collocare l’utente all’interno del contesto di un gioco e lasciarlo divertire. Ma oggi non è più così, e per fortuna, mi viene da aggiungere: l’evoluzione tecnologica del medium videoludico ha permesso agli sviluppatori di espandere i suoi universi narrativi, provando anche ad uscire fuori dagli schemi, da quelle trappole note come categorie narrative, che appiattiscono i personaggi.

Paradossalmente, se si prova a ripensare a The Last of Us: Parte II, la protagonista che esce maggiormente sconfitta dalla vicenda è proprio Ellie. E non intendo dal punto di vista del personaggio – chi ha giocato al titolo dei Naughty Dog, sa bene come si conclude la sua storia – ma di quello del giocatore: Ellie è ancora saldamente ancorata a tropoi narrativi che sono sì rassicuranti, ma anche stantii, al punto da risultare superata. È parte oramai di un modo di raccontare nei videogiochi che non può più appartenerci, è vecchio.

Eppure, i videogiocatori non sembrano ancora preparati a questa metamorfosi, a questa evoluzione ulteriore. Insomma, hanno già dovuto accettare il fatto di dover interpretare donne negli ultimi anni, sono giunti al compromesso con l’idea di interpretare persino una donna omosessuale… perché mai dovrebbero decidere di farsi rappresentare da un personaggio così vicino al loro vissuto e così poco straordinariamente raccontabile in un’opera di finzione?!

Ironia a parte, è indubbio che The Last of Us: Parte II abbia generato una vera e propria frattura con il passato. Il suo ostacolo più importante è che, forse, ha corso troppo in fretta rispetto ai tempi di elaborazione di una buona fetta di pubblico (i famosi «maschi bianchi ed eterosessuali» di cui sopra), sorprendendo al contempo anche i giocatori più aperti e progressisti tra noi. È un prodotto di cui si parlerà ancora per molto tempo, e non credo per le ragioni spregevoli che hanno accompagnato il suo lancio.

Potrebbe essere l’inizio di una nuova era per il videogioco narrativo, che tuttavia si prepara ad essere anche quella più difficile per svariate ragioni. L’idea di poter interpretare un personaggio difettoso o fragile, trascinando il proprio fardello emotivo anche nel mondo idealizzato del (video)gioco in modo autentico, potrebbe non essere ancora accettato da tutti, ma potrebbe essere una sfida emozionale da vivere nel prossimo futuro. E noi, in fin dei conti, siamo pronti.