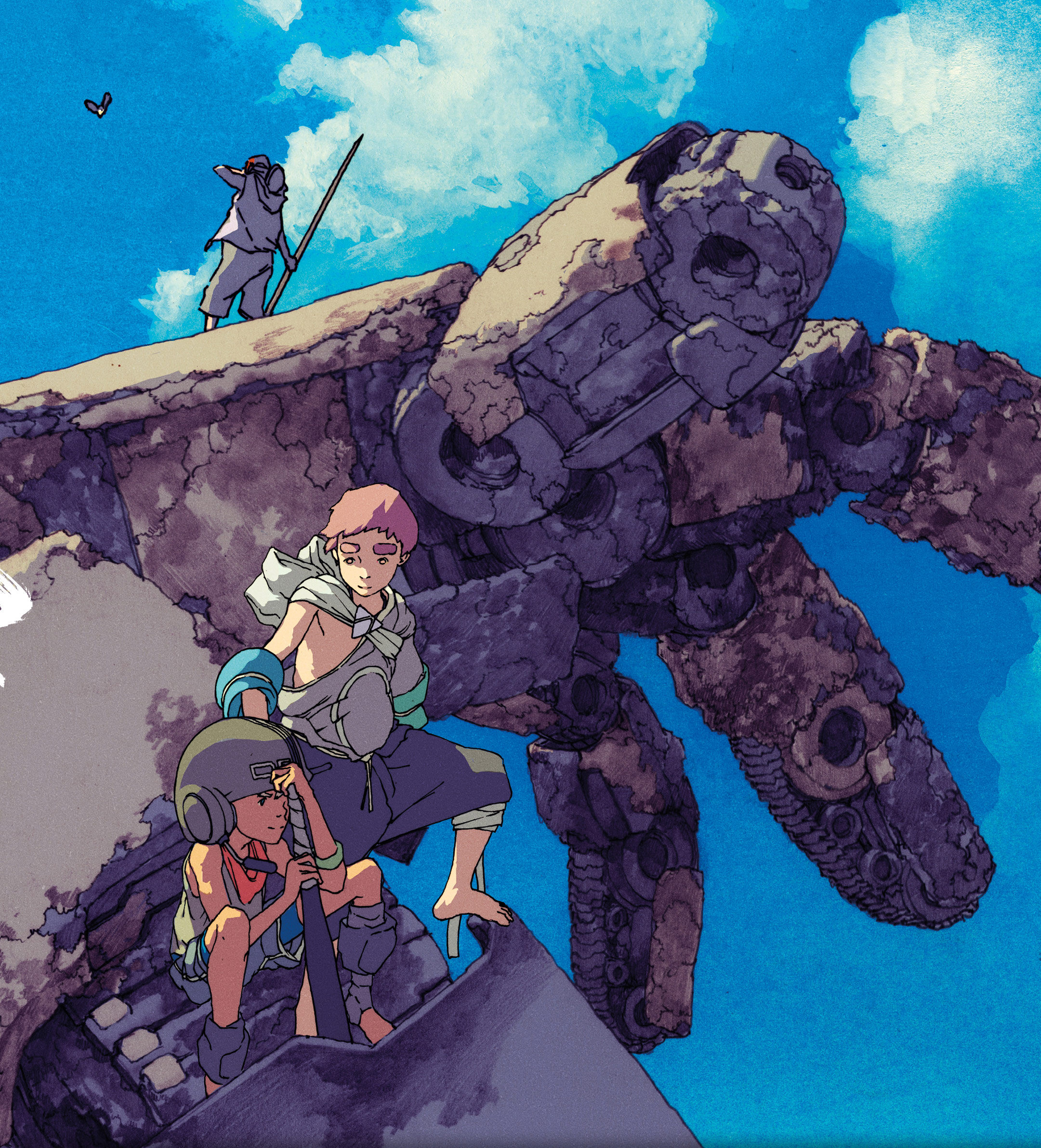

Storia della follia nell'età del pop

Un breve excursus sul modo in cui la cultura pop ha trattato il tema della follia dagli anni ‘50 ad oggi, da Marilyn Monroe a Bojack Horseman.

Ho passato circa ventiquattro ore a fissare un foglio virtuale vuoto perchè non avevo idea di come iniziare questo articolo e di come organizzare i pensieri in un modo un po’ più chiaro del caos informe che ho in testa, ho dato la colpa alla mancanza di ispirazione - la scappatoia preferita e più banale di qualsiasi persona che scrive - poi al mal di testa, poi ad altre diecimila cose ancora, prima di capire che la ragione principale del caos informe che mi infesta il cervello è che quello sulla salute mentale è uno dei discorsi più complicati e dolorosi da affrontare, sia individualmente, che collettivamente.

Provare a fare un breve excursus sul modo in cui la cultura pop ha trattato questo tema più o meno dagli anni ‘50 ad oggi, però, può essere un modo utile per darci una (piccolissima, parziale, sicuramente più che incompleta) cassetta degli attrezzi per affrontare il discorso.

Negli anni ‘40 l’attrice Frances Farmer, dopo i successi di pubblico e critica ottenuti nei film “Ambizione” e “Il suono della furia”, vede il suo contratto annullato dalla Paramount che la giudica ingestibile e inizia a fare dentro e fuori dagli ospedali psichiatrici, venendo sottoposta a ripetuti elettroshock, a terapia insulinica (una shock therapy ideata dal neurologo di origine ucraina Manfred Sakel, consistente sostanzialmente nell’iniettare insulina al paziente fino a provocarne il coma e poi somministrargli acqua e zucchero tramite sondino naso gastrico per risvegliarlo) e, secondo alcune fonti non confermate, pure a lobotomia transorbitale.

Più di una decina d’anni dopo in clinica psichiatrica ci finisce Marilyn Monroe, solo per tre giorni, che però, almeno da quello che dichiara lei stessa in una lettera che, qualche anno dopo, indirizza al suo psichiatra, sono tre giorni d’inferno. «(...)Mi sentivo in prigione per un crimine che non avevo commesso. Ho trovato una disumanità primitiva...tutto veniva tenuto sotto chiave...c’erano porte con le finestre, in modo che i pazienti fossero costantemente visibili», dichiara l’attrice che morirà di overdose da barbiturici nel ‘62 e che verrà immortalizzata bidimensionalmente per ragioni di natura estetica, con qualsiasi accenno alla sua lunga storia di depressione accuratamente cancellato per non guastare l’immagine della bomba sexy bionda, patinata e sorridente che faceva comodo alle major.

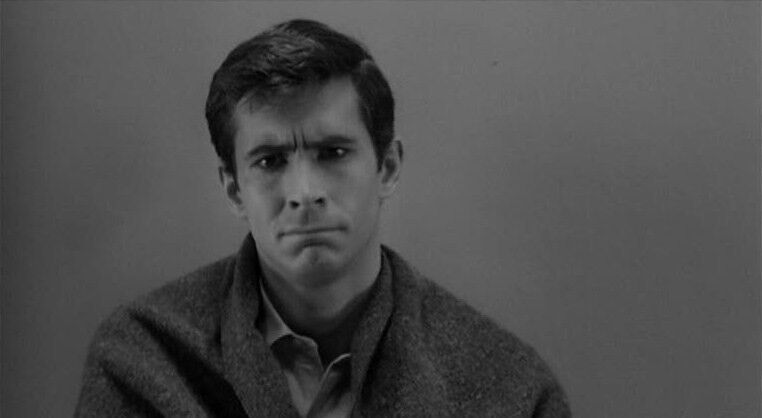

Negli stessi anni dall’altro lato della quarta parete abbiamo film tipo “La vita è meravigliosa”, di Frank Capra, del 1946, in cui la depressione è rappresentata unicamente come conseguenza e reazione ad eventi drammatici straordinari, e film tipo “Arsenico e vecchi merletti” del 1944 e - più tardi, nel 1960 - ovviamente “Psyco” di Hitchcock che riprendono ed imprimono ancora più di quanto già non fosse nell’immaginario collettivo lo stereotipo secondo cui pazzo è sinonimo di cattivo e pericoloso.

Tra la fine degli anni ‘60 e i ‘70 in Europa l’attenzione dei movimenti politici intorno alle questioni relative alla salute mentale in genere cresce vertiginosamente.

Sono gli anni di Michel Foucault, filosofo francese, autore tra le altre cose di “Storia della follia nell’età classica” (1961), che nei suoi lavori tra le altre cose illustra il modo in cui il potere utilizzi e abbia sempre utilizzato la salute mentale come dispositivo di controllo degli individui e in Italia sono gli anni della legge 180, meglio nota come Legge Basaglia, con la quale viene riformata l’organizzazione dell’assistenza psichiatrica e viene superato il concetto di manicomio.

Anche il cinema europeo di quegli anni mostra una discreta attenzione alle tematiche relative alla salute mentale, e sebbene in genere l’approccio sia più psicoanalitico che politico, di sicuro lo sforzo per rendere la complessità del tema è più evidente rispetto ai precedenti americani.

“Fuoco Fatuo” di Louis Malle (1963) e “Persona” di Ingmar Bergman (1966) sono solo due tra gli esempi più noti.

Negli Stati Uniti la situazione è più complicata, perchè se da un lato abbiamo un caposaldo dei movimenti contro la contenzione come “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (1975) con un Jack Nicholson memorabile, dall’altro abbiamo “Shining” (1980), sempre con Jack Nicholson, sempre memorabile, che ripropone lo stereotipo secondo cui pazzo corrisponde a cattivo e pericoloso, cosa che si ritroverà poi in molti film memorabili di quegli anni, incluso “Attrazione Fatale”, con Glenn Close, del 1987.

Arriviamo ai ‘90, che si aprono con l’ennesima donna-pazza-e-cattiva, ovvero la Annie Wilkes di “Misery non deve morire” ma che poi diventano gli anni del grunge, gli anni in cui Kurt Cobain dei Nirvana scrive un pezzo dal titolo “Frances Farmer Will Have Her Revenge in Seattle” trasformando Frances Farmer dall’attrice fallita per via dei suoi problemi di salute mentale in un’eroina della nuova generazione:

si inizia (molto lentamente) a passare dallo stigma dei personaggi affetti da disturbi relativi alla sfera psichiatrica al suo opposto, la romanticizzazione.

Al cinema, non a caso, sono gli anni di “Ragazze Interrotte” e delle “Vergini Suicide”. In tv, invece, va un po’ peggio e si passa da Bob di “Twin Peaks” che è l’ennesimo grande esempio di pazzo pericoloso e cattivo reinterpretato à la Lynch, a Andie di “Dawson’s Creek”, il cui ricovero in clinica psichiatrica è palesemente un mero plot device funzionale più alla storyline di Pacey che alla sua.

Gli anni ‘00 sono quelli della crisi di Britney Spears (2007) che i media internazionali e l’opinione pubblica affrontano in un modo terrificante, stigmatizzando, colpevolizzando e ridicolizzando una Britney con l’equilibrio mentale al collasso. In tv, va un po’ meglio: “Fringe”, che arriva solo un anno più tardi rispetto al crollo di Britney e che vede tra gli ideatori nientemeno che J.J. Abrams, rovescia, umanizza e aggiunge profondità al trope dello scienziato pazzo.

Nei due decenni successivi la presa di coscienza dell’opinione pubblica relativamente a questi temi è sempre maggiore, sempre più persone, sia famose che non, iniziano a parlare liberamente della propria salute mentale e delle proprie esperienze di terapia provando ad abbattere lo stigma a riguardo e anche tra cinema e tv questa tendenza diventa piuttosto evidente, sebbene ovviamente i punti oscuri e i nodi da sciogliere siano ancora tantissimi: è vero, ad esempio, che “Silver Linings Playbook” (2012) e la serie tv “Homeland” (2011 - 2020) offrono rappresentazioni più realistiche e complesse di personaggi affetti da disturbo bipolare, ma è anche vero che la prima lo romanticizza eccessivamente (e letteralmente, dal momento che sembra quasi suggerire che una storia d’amore - tra due personaggi cis, bianchi, eterosessuali, belli - sia sufficiente per guarire) e la seconda punta allo shock value insistendo sugli aspetti più spettacolarizzabili del disturbo. Altri prodotti, al contrario, pur non avendo grossi punti oscuri nel concept narrativo finiscono per averli nella ricezione del pubblico: è il caso di “You’re the worst” (2014), che contiene una delle migliori rappresentazioni di sempre della depressione e che però è stato tristemente ignorato dai più, e ovviamente di “Bojack Horseman”, di cui ricordo ancora con molta rabbia le reazioni dei più all’ultima puntata che erano più o meno del tenore “Bojack non ha pagato abbastanza per le cose che ha fatto”.

Lo stigma, insomma, è sicuramente diminuito e cambiato rispetto al 1950 ma c’è ancora.

Ci sarebbero ancora mille altre cose da citare e mille altri aspetti da trattare (come viene affrontato il tema della salute mentale in generi specifici come l’horror e il teen drama, ad esempio, o come viene affrontato questo o quel disturbo specifico, ad esempio), ma probabilmente, considerata la vastità e la complessità dell’argomento, non basterebbe nemmeno un libro intero.

In ogni caso, riuscire ad individuare i punti oscuri, sia nei prodotti culturali, cinematografici e televisivi del passato che in quelli attuali, però, è fondamentale, non tanto per decidere cosa guardare e cosa non guardare (alcuni dei prodotti più discutibili tra quelli che ho citato sono tra le mie cose preferite di sempre), quanto piuttosto per individuare attraverso la lente di ingrandimento della cultura pop i punti oscuri del sistema sociopolitico in cui viviamo. Non credo, infatti, che dovremmo puntare alla rappresentazione perfetta (di questo o di altri temi), che tutto sommato non ci servirebbe poi a molto, quanto piuttosto ad usare le rappresentazioni imperfette come punto di partenza per le lotte concrete di trasformazione del reale.